Quando faccio lezione mi accorgo spesso di una cosa: usiamo parole enormi con una naturalezza disarmante, come se fossero trasparenti. E invece no: dentro quelle parole ci sono scelte culturali, immagini implicite, scorciatoie del linguaggio.

Una delle più insidiose è “fertilità”. La diciamo e pensiamo subito a un raccolto più abbondante, a una resa migliore, a un suolo “che produce”. È una definizione comprensibile – ma è anche la più stretta, e in un certo senso la più povera.

Se vi capita di prendere in mano una zolla dopo una pioggia leggera, sentirne l’odore e vederne la grana, capite che non state toccando un semplice “supporto” per le radici. State tenendo tra le dita un sistema che respira, scambia, trattiene, rilascia: un’interfaccia fra roccia, acqua, aria e vita.

Fertilità

In ecologia e in scienza del suolo, la fertilità è soprattutto questo: la capacità di un suolo di sostenere reti di vita nel tempo, fornendo acqua, nutrienti, habitat, e un ambiente chimico-fisico in cui i processi biologici possono avvenire.

Detto così sembra astratto, ma ha una conseguenza importante: esistono suoli “fertili” anche dove non immaginiamo alcuna produttività agricola. I suoli desertici, le saline, i suoli polari o quelli sottilissimi su rocce giovani possono avere una fertilità minima e altamente specializzata – sufficiente però a sostenere comunità adattate a quelle condizioni estreme.

Non è romanticismo: è una questione di funzioni. Un suolo può essere povero di sostanza organica e tuttavia ospitare cicli del carbonio e dell’azoto; può avere pochissima acqua disponibile e tuttavia mantenere, per brevi finestre temporali, un’attività microbica sorprendente. La fertilità, in questo senso, è la misura della possibilità.

Cos’è la vita

Ed è qui che, di solito, faccio inciampare (con gentilezza) i miei studenti: “Cos’è la vita?”. Sembra una domanda scolastica, e proprio per questo le risposte arrivano spesso automatiche.

“La vita è la capacità di riprodursi”, dicono. Allora la domanda successiva è inevitabile: un mulo è vivo oppure no? Se lo è, la riproduzione non può essere il criterio decisivo.

“La vita è movimento, reazione, pensiero”. E allora che facciamo con una spora dormiente, con un seme in quiescenza, con un organismo in letargo? È vivo anche quando non ‘fa’ nulla di evidente. E un robot che si muove, reagisce e impara? Siamo tentati di chiamarlo vivo solo perché imita alcune proprietà del vivente.

Questi esempi servono a un punto semplice: la vita non risiede in una singola proprietà isolata. Il polmone da solo non è vivo. Il cuore da solo non è vivo. Neanche una molecola – per quanto sofisticata – è “viva” in sé. È soltanto quando molte parti diverse cooperano, in un equilibrio dinamico, che appare qualcosa di qualitativamente nuovo.

Vita come emergenza metabolica e autopoiesi

Se dovessi azzardare una definizione operativa, la formulerei così: la vita è una proprietà emergente che nasce dalla combinazione non lineare di molti fattori chimici e fisici, quando questi fattori si organizzano in una rete capace di mantenersi e rigenerarsi.

Il cuore di questa rete è il metabolismo: un intreccio di reazioni che trasforma materia ed energia e, soprattutto, mette in relazione fra loro metaboliti primari e secondari. I primi sono le “monete” fondamentali della cellula (zuccheri, amminoacidi, nucleotidi, lipidi); i secondi sono un immenso repertorio di molecole che modulano, proteggono, comunicano, competono, cooperano. Non sono accessori: spesso sono i nodi che rendono possibile l’adattamento, la regolazione, la risposta.

La cosa decisiva è l’intreccio: queste vie non scorrono in linea retta. Si parlano attraverso feedback, soglie, amplificazioni e smorzamenti. È una dinamica non lineare: piccole variazioni in un punto possono produrre grandi effetti altrove, e viceversa. Da questo tessuto di reazioni nasce la capacità di stare “lontano dall’equilibrio” senza collassare.

Quando questa rete metabolica sostiene un meccanismo autopoietico – cioè, quando il sistema produce e rinnova continuamente i propri componenti (membrane, enzimi, strutture), mantenendo un confine e una coerenza interna – allora riconosciamo il vivente. Non perché sia magico, ma perché ha una proprietà organizzativa che la pura chimica, lasciata a sé stessa, non mantiene a lungo.

Morte

La morte, vista così, è meno misteriosa di quanto sembri. Non è la fine della materia: è la fine di quell’organizzazione autopoietica.

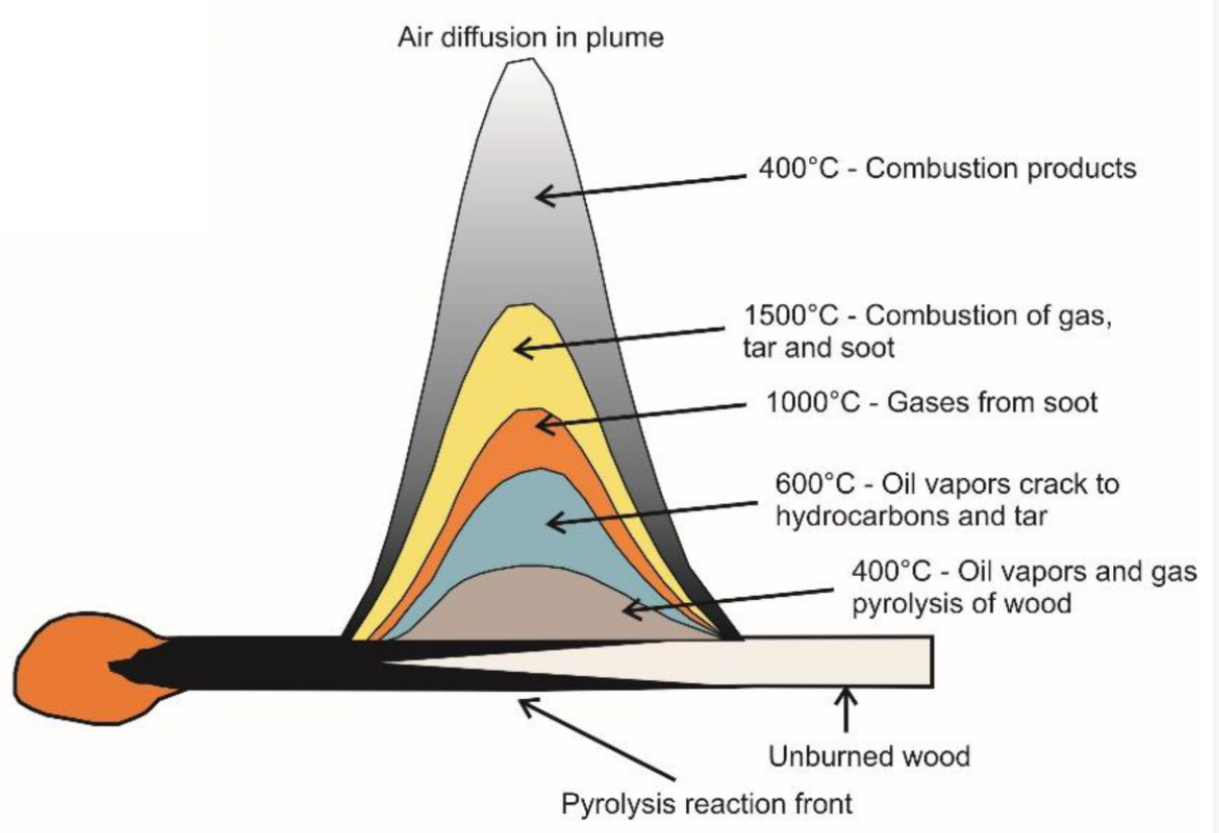

Quando l’organizzazione si interrompe, cessa il controllo: i gradienti chimici si annullano, le membrane perdono integrità, i compartimenti cellulari si aprono. Le reazioni non si fermano: cambiano regime. Passano da un metabolismo regolato a una chimica di degradazione, guidata dalla termodinamica e facilitata da enzimi, idrolisi, ossidazioni, microbi.

Le molecole che fino a un istante prima partecipavano all’ordine interno dell’organismo non “muoiono”: tornano disponibili. Si spezzano, si dissolvono, si ricombinano. Rientrano nei cicli che attraversano suolo, aria e acqua.

Tre destini della materia organica

Qui vale la pena essere precisi, perché una semplificazione comune è pensare che tutto “torni subito in inorganico”. In realtà i destini sono almeno tre e hanno tempi molto diversi.

1) Mineralizzazione rapida. Una parte della materia organica viene degradata relativamente in fretta: carbonio che torna a CO₂, idrogeno che torna a H₂O, azoto che passa per ammonio e nitrati, zolfo che transita in forme ossidate o ridotte. È il flusso che alimenta gran parte del ciclo biogeochimico visibile.

2) Incorporazione e stabilizzazione. Un’altra parte non scompare: entra nella biomassa microbica e, soprattutto, nella cosiddetta necromassa microbica (i residui cellulari). Questi frammenti possono legarsi alle superfici minerali, essere protetti dentro aggregati, diventare meno accessibili agli enzimi. Qui il suolo funziona come archivio chimico-fisico: non per ‘mistero’, ma per protezione e limitazione della disponibilità.

3) Trasporto e trasformazioni lente. Una quota viene trasportata: disciolta nell’acqua, adsorbita a particelle fini, trascinata verso acque sotterranee o corsi d’acqua, o rilasciata come composti volatili. In questi percorsi può essere trasformata più volte, in modo discontinuo, con tempi che si allungano enormemente.

Queste tre strade coesistono. E la loro proporzione dipende da condizioni molto concrete: ossigeno, umidità, temperatura, tessitura, mineralogia, struttura degli aggregati, qualità della materia organica, comunità microbiche.

E il DNA?

Nella nostra immaginazione il DNA è “il codice”, la memoria più profonda della vita. Ma senza il contesto che lo mantiene – riparazione replicazione, protezione dentro strutture – anche quel codice si frammenta.

Questo non significa che non restino tracce: in certe condizioni parti di acidi nucleici possono persistere, essere adsorbite, essere rilevate a distanza di tempo. Ma la cosa importante è un’altra: l’informazione biologica non vive nei nucleotidi inerti; vive nel circuito che la interpreta e la rinnova.

Per questo la morte non è la scomparsa del materiale genetico in quanto materia, ma la perdita del sistema che lo rende funzione.

Il tempo del carbonio

La vita ha un tempo breve; la materia no. Un organismo può durare decenni, un ecosistema secoli, una specie milioni di anni. Gli atomi, invece, non hanno biografia: hanno traiettorie.

Gli atomi che oggi ci compongono arrivano da lontano: dalle piante che hanno fissato carbonio dall’atmosfera, dal suolo che ha trattenuto e trasformato residui, dall’acqua che ha sciolto e trasportato ioni, da catene alimentari e decomposizioni ripetute. In parte – su scale molto più grandi – vengono perfino da storie stellari.

E un domani, quando la trama che ci tiene insieme si allenterà, torneranno disponibili per altri sistemi. Non è una profezia numerica, è un modo probabilistico di guardare un ciclo globale: mescolamento e riuso rendono inevitabile che la materia passi attraverso molte forme. Su tempi lunghi, la possibilità cresce; non perché “debba”, ma perché può.

La continuità della materia non ci diminuisce. Ci colloca in un flusso più grande, in cui ogni configurazione è temporanea e tuttavia reale. La vita è una delle forme più straordinarie di questa temporaneità: ordine locale mantenuto consumando energia, nel corpo fragile di una rete metabolica.

Conclusioni

Se la vita è un’emergenza, allora i sistemi che la rendono possibile meritano un rispetto diverso: non come scenografia, ma come infrastruttura. Il suolo, l’acqua, l’aria – e le loro interazioni – sono i luoghi in cui la materia impara, per un attimo, a diventare organismo.

La materia non conosce finali: conosce trasformazioni. La vita è la fase in cui la materia trova voce, organizzazione, autoregolazione e poi la restituisce al flusso da cui proviene. E proprio perché è una parentesi, vale la pena guardarla senza slogan: con precisione, e con meraviglia.