Del perché l’ATP non è energia e quali sono gli equivoci più diffusi sul metabolismo

Qualche tempo fa mi è capitato di scrivere una risposta un po’ “di getto” a un post di un qualche professionista che aveva super-semplificato concetti biochimici abbastanza complessi. Onestamente, non ricordo nemmeno più di cosa si parlasse. Rileggendo la mia risposta, che avevo scritto e conservato nelle note del mio iPad, mi è venuta voglia di riprendere alcuni concetti e scrivere un articolo per il blog. Questo perché l’equivoco è diffusissimo e riguarda due parole che usiamo con troppa disinvoltura: combustione ed energia.

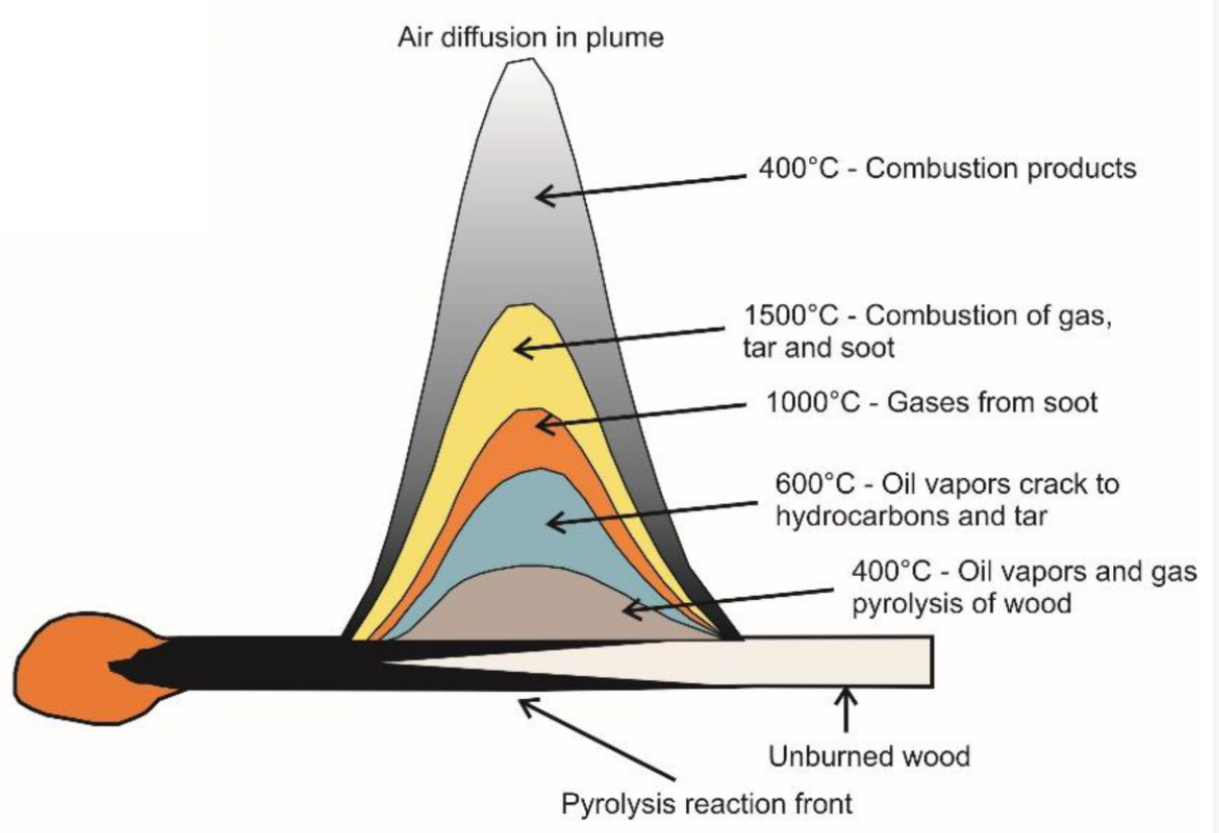

Ogni tanto, nei commenti e nei post divulgativi, ricompare un’idea seducente perché è semplice: “nel corpo bruciamo zuccheri e grassi, quindi è combustione”. Il problema è che, presa alla lettera, questa metafora non chiarisce: confonde.

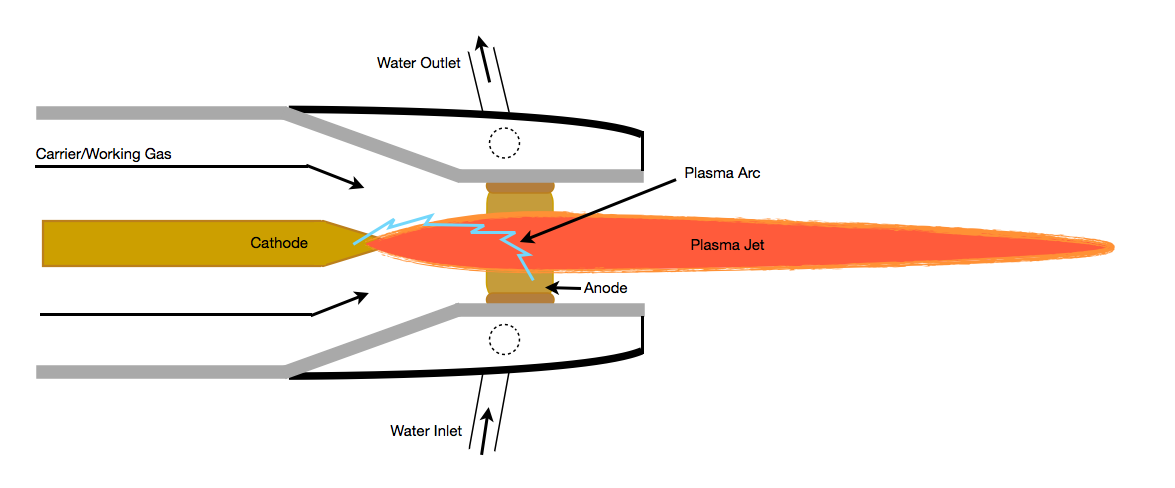

Nel nostro metabolismo non c’è nessuna fiamma. C’è invece una sequenza finissima di reazioni di ossidoriduzione mediate da enzimi, progettata per estrarre energia a piccoli passi, conservarne una parte e spenderla dove serve. È proprio questa regia molecolare – lenta, selettiva, controllata – a rendere possibile la vita.

Metabolismo ≠ combustione (anche se alla fine escono CO₂ e H₂O)

La combustione è, idealmente, una reazione rapida e poco controllata, che dissipa energia soprattutto come calore e luce. Il metabolismo aerobico fa l’opposto: smonta le molecole in modo ordinato e progressivo “raccogliendo” energia in intermedi chimici.

Il ciclo dell’acido citrico (o ciclo di Krebs), per esempio, non è una specie di fornace che “produce energia” nel senso comune. Il suo compito principale è generare carrier ridotti (NADH, FADH₂) e un equivalente di ATP (GTP/ATP) per giro: elettroni “ad alto potenziale”1 che verranno poi convertiti in ATP tramite la respirazione mitocondriale. In pratica, NADH e FADH₂ cedono elettroni alla catena di trasporto degli elettroni nella membrana mitocondriale interna; l’energia liberata pompa H⁺ creando un gradiente protonico, che l’ATP-sintasi (un enzima) usa per produrre ATP.

Per ogni acetil-CoA, il bilancio classico è:

- 3 NADH

- 1 FADH₂

- 1 GTP (o ATP equivalente)

- 2 CO₂

“Energia chimica”: la scorciatoia dei “legami” e la parola giusta

A questo punto arriva spesso un secondo equivoco: “l’energia è contenuta nei legami chimici”. È una scorciatoia linguistica che può funzionare in una spiegazione rapida, ma rischia di piantare in testa un’idea sbagliata: l’energia non è un contenuto nascosto nel singolo legame, pronto a uscire quando lo rompi. Rompere legami costa energia; formare legami libera energia. Quello che conta è la differenza complessiva tra reagenti e prodotti.

Se vogliamo dirla pulita (senza “chimichese” inutile): la grandezza che interessa davvero, quando parliamo di “energia spendibile”, è l’energia libera di Gibbs. È lì che sta il significato operativo di “questa reazione può trainarne un’altra”.

ATP: non “energia”, ma un “vettore” di energia libera

Qui sta il nodo: ATP è una molecola, non una forma di energia. Ciò che ha significato fisico è la variazione di energia libera associata alla sua idrolisi: in condizioni standard biochimiche (ΔG°′) per ATP → ADP + Pi è circa −30.5 kJ/mol (≈ −7.3 kcal/mol).

Detto senza slogan: la cellula usa ATP come intermedio operativo per accoppiare reazioni che liberano energia (ossidazioni metaboliche) a reazioni che ne richiedono (biosintesi, trasporto attivo, contrazione muscolare). ATP non “è” energia: è uno strumento chimico che permette all’energia libera di essere trasferita e spesa in modo controllato.

Calorie, Joule e “energia degli alimenti”: misura diretta o equivalente?

Il Joule (J) è l’unità SI dell’energia. La caloria è un’unità storica ancora comunissima: nella definizione termochimica 1 cal = 4.184 J.

In nutrizione, poi, la trappola è linguistica: la “Caloria” dei cibi (spesso con la C maiuscola) è in realtà una kilocaloria: 1 Cal = 1 kcal = 1000 cal.

Quando diciamo che un alimento “apporta energia”, spesso ci riferiamo a un valore ricavato (storicamente) dalla calorimetria a combustione: bruci il campione e misuri il calore prodotto. È un modo standardizzato e utile, ma va letto per quello che è: un valore equivalente, non la descrizione letterale di ciò che avviene nel corpo.

In questo senso, il meccanismo è simile a un’abitudine ben nota in chimica analitica e agronomia: quando in etichetta trovi il potassio espresso come K₂O, non significa che nel fertilizzante ci sia davvero ossido di potassio; significa che il contenuto è riportato come equivalente convenzionale. Allo stesso modo, il “potere calorico” è un modo coerente per comparare contenuti energetici, ma non autorizza a immaginare la fisiologia come una combustione “a fiamma”.

“Metabolismo lento”: una frase comoda, ma chimicamente vuota

Un inciso necessario, perché qui si inciampa spesso: “ho il metabolismo lento”. La frase è diffusissima, e non la usano solo i profani: la usano anche alcuni nutrizionisti. Il problema è che, sotto il profilo chimico, detta così non significa nulla. “Metabolismo” non è una singola reazione con una velocità, ma un insieme enorme di vie e processi; “lento” rispetto a quale variabile? Con quale unità? Con quale condizione iniziale?

Se vogliamo parlare in modo serio, dobbiamo dire cosa intendiamo davvero: di solito si sta parlando della spesa energetica (quanta energia l’organismo consuma per unità di tempo), cioè di un flusso misurabile. In quel caso non serve la metafora: si dice metabolismo basale (BMR) o spesa energetica a riposo (REE), e si ragiona su cosa la fa variare: massa magra, età, sesso, stato ormonale, temperatura corporea, attività del sistema nervoso simpatico, ecc. Ma chiamarlo “metabolismo lento” è un modo pigro di mettere un’etichetta a un risultato (consumo più basso del previsto) senza dichiarare il parametro, la misura e il confronto.

In breve: “metabolismo lento” è una frase che suona scientifica, ma spesso è solo un modo per evitare la parte scientifica.

In pratica, cosa intendono davvero quando dicono “metabolismo lento”

Quasi sempre, dietro quella formula ci sono una (o più) di queste cose:

- Metabolismo basale più basso del previsto (BMR/REE). Non perché le reazioni “vadano piano” in senso chimico, ma perché il “motore minimo” dell’organismo è proporzionato soprattutto alla massa metabolicamente attiva (in primis la massa magra) e a fattori fisiologici (età, ormoni tiroidei, stato infiammatorio, ecc.). Qui “lento” è solo un aggettivo messo al posto di un numero.

- NEAT basso: il consumo che non si vede. C’è una quota enorme di dispendio energetico che non è “sport”: è movimento spontaneo, postura, gesticolazione, irrequietezza, camminate, scale, micro-attività quotidiane. Se questa quota cala, la persona “consuma meno” senza accorgersene. E il mito del metabolismo lento diventa il cappotto perfetto per coprire un cambiamento di comportamento.

- Adattamento energetico durante diete restrittive. Quando l’introito calorico scende molto e a lungo, il corpo tende a ridurre alcuni consumi (anche tramite variazioni ormonali e riduzione di NEAT). Non è magia, non è “metabolismo che si rompe”: è fisiologia prevedibile. Chiamarlo “metabolismo lento” è un modo furbo per evitare la frase corretta: sto spendendo meno energia per unità di tempo rispetto a prima.

- Confronti sbagliati e misure fantasiose. Molte “diagnosi” di metabolismo lento nascono da confronti senza metodo (tabelle generiche, smart-watch, stime grossolane, “calorie bruciate” sparate). Se il dato di partenza è rumoroso, la conclusione è narrativa.

“Metabolismo lento” è spesso un’etichetta che suona scientifica proprio perché non dice nulla di misurabile. Quando mancano parametri e unità, il linguaggio riempie il vuoto con metafore: ATP diventa “energia”, la respirazione cellulare diventa “combustione”. Ma così non si semplifica: si mescolano categorie diverse, e il risultato è un corto circuito linguistico che produce solo una cosa… altra confusione.

Semplificare sì, vendere fumo no

Semplificare è necessario. Ma esiste un punto preciso in cui la semplificazione smette di essere didattica e diventa errore travestito da chiarezza: quando parole grandi (“energia”, “combustione”, “umiltà”, “scienza”) vengono usate come scenografia, al posto dei concetti che fanno davvero funzionare la spiegazione (redox, ΔG, unità di misura, condizioni standard vs condizioni cellulari).

E qui la faccio secca: se uno scambia ATP per “energia”, non sta semplificando, sta sbagliando oggetto grammaticale e oggetto scientifico nello stesso colpo. È come discutere di temperatura e confondere il termometro con i gradi: poi puoi anche metterci sopra parole solenni, ma resta un errore di base.

L’umiltà scientifica non è dire “parliamo semplice” e poi pretendere che la realtà si adatti alla frase. È accettare che la realtà sia più strutturata, e che le metafore, quando diventano troppo comode, non illuminano: addormentano.

In breve: la divulgazione non deve essere un caminetto acceso. Deve essere una lente pulita. E quando la lente è sporca di slogan, l’unica cosa che si vede bene è lo slogan.

Glossario degli acronimi

BMR – Basal Metabolic Rate (o metabolismo basale). Rappresenta la spesa energetica minima necessaria a mantenere le funzioni vitali a riposo.

NEAT – Non-Exercise Activity Thermogenesis. È il dispendio energetico dovuto ad attività non sportive (movimento spontaneo, postura, ecc.).

REE – Resting Energy Expenditure (o spesa energetica a riposo). Rappresenta la spesa energetica a riposo, spesso usata in clinica/nutrizione.

SI – Sistema internazionale

Sigle e simboli

ADP – Adenosine diphosphate (adenosina difosfato). Prodotto dell’idrolisi dell’ATP.

ATP – Adenosine triphosphate (adenosina trifosfato). Molecola “intermedia” usata per trasferire energia libera tra reazioni.

CO₂ – Anidride carbonica. Prodotto finale dell’ossidazione completa del carbonio organico nel metabolismo aerobico.

FADH₂ – Flavin adenine dinucleotide (forma ridotta). Trasportatore di elettroni/protoni prodotto in alcune tappe metaboliche.

GTP – Guanosine triphosphate (guanosina trifosfato). Nucleotide energetico “equivalente” all’ATP in alcune reazioni.

NADH – Nicotinamide adenine dinucleotide (forma ridotta). Trasportatore di elettroni/protoni prodotto da molte ossidazioni metaboliche.

Pi – Inorganic phosphate (fosfato inorganico). Prodotto dell’idrolisi dell’ATP insieme ad ADP.

Note

1 ↩︎ Quando dico che NADH e FADH₂ “portano elettroni ad alto potenziale”, non intendo un misterioso superpotere degli elettroni. È un modo compatto per dire questo: quegli elettroni sono in una condizione energetica tale da poter “scendere di livello”, passando a un accettore più “affamato” di elettroni (come l’ossigeno), e in quella discesa liberano energia utilizzabile.

In termini più rigorosi, “alto potenziale” significa che la coppia redox (per esempio NADH/NAD⁺) ha una forte tendenza a donare elettroni a coppie redox con potenziale più alto (più ossidanti). La catena respiratoria non fa altro che gestire questa discesa a tappe: ogni trasferimento libera un po’ di energia, e quella energia viene usata per pompare H⁺ e costruire il gradiente protonico che alimenta l’ATP-sintasi.

Usando un’immagine mentale: non è una “combustione”, è più simile a una centrale idroelettrica. Gli elettroni sono l’acqua in quota: non “sono energia”, ma hanno la possibilità di cadere e far funzionare una turbina (qui: pompaggio di H⁺ e sintesi di ATP).