Faccio molto uso di dolcificanti. Quando vado al bar per prendere il mio cappuccino mattutino chiedo sempre un dolcificante per rendere più dolce la bevanda che già di per sé è dolce. In genere mi viene sempre fornito aspartame, qualche volta acesulfame-K, molto meno spesso sucralosio o altri tipi di dolcificanti. Quante volte ho dovuto sentire, anche da parte di colleghi universitari, “ma non hai paura? I dolcificanti sono tossici” oppure “inducono il cancro” ed altre amenità del genere. Non parliamo poi delle sciocchezze che ascolto nei locali cosiddetti “bio”: è un apoteosi di cretinate salutistiche e di sparate pseudo chimiche nei confronti di questi prodotti “alternativi” al saccarosio che sono estremamente utili per chi ha serie patologie come il diabete e, per questo, non può fare uso di “zucchero normale” – ovvero di dolcificanti contenenti glucosio.

Se l’informazione veicolata dalla stampa generalista non scientifica oppure di nicchia (come per esempio qui) in base alla quale “i dolcificanti fanno male” attecchisce nei professori universitari – che hanno tutti i mezzi per poter controllare la validità di certe informazioni – non posso aspettarmi maggiore maturità culturale da parte di persone senza un background scientifico. Ed allora cerchiamo di fare un po’ di chiarezza. Oggi parliamo di aspartame

aspartamE: cos’é?

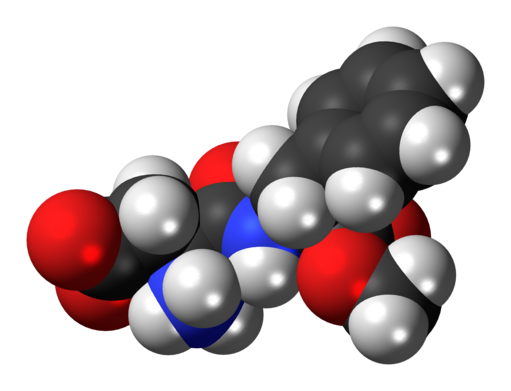

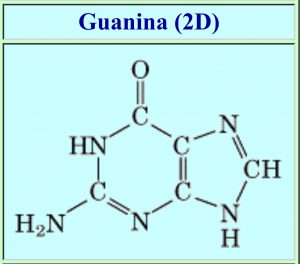

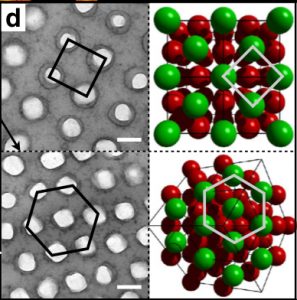

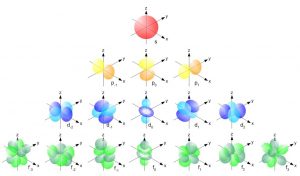

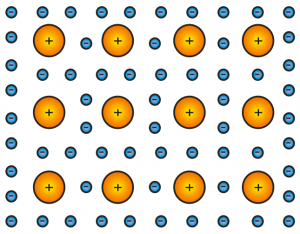

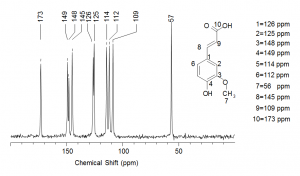

L’aspartame è un dipeptide il cui nome IUPAC è “N-(L-α-Aspartyl)-L-phenylalanine, 1-methyl ester”(Figura 1A). In altre parole, è ottenuto per formazione di un legame peptidico tra l’acido aspartico (Figura 1B) e la fenilalanina (Figura 1C). Il gruppo carbossilico (-COOH) della fenilalanina è esterificato mediante l’inserzione di un gruppo metile.

L’aspartame è anche indicato con la sigla E951, per cui quando leggete gli ingredienti presenti in un alimento e notate la sigla anzidetta, sapete che l’alimento contiene aspartame.

Dei due amminoacidi presenti nell’aspartame, la fenilalanina (Figura 1C) è essenziale, ovvero il nostro organismo non è in grado di sintetizzarlo; la conseguenza è che dobbiamo assumere fenilalanina attraverso la dieta per consentire la corretta sintesi delle proteine che contengono tale amminoacido, per consentire la sintesi di alcuni ormoni e quella di alcuni neuro trasmettitori (per esempio qui).

L’aspartame è tossico?

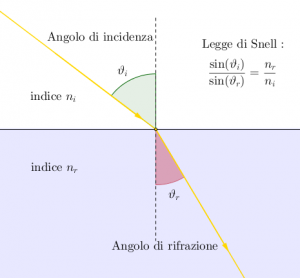

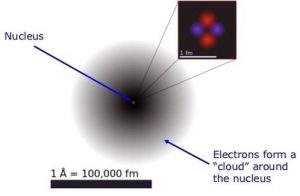

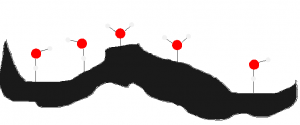

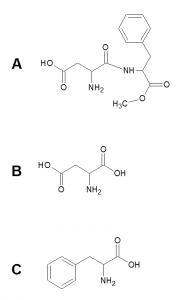

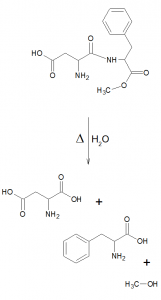

La Figura 2 mostra la reazione di decomposizione cui può essere soggetto l’aspartame per effetto dell’interazione con molecole di acqua in ambiente acido, come quello presente nel nostro stomaco, o per azione della temperatura, come quelle usate per cucinare i nostri alimenti. Da quanto appena detto, si capisce che il dolcificante in oggetto non può essere usato per preparare alimenti che devono essere soggetti a cottura. Infatti, l’aspartame, quando sottoposto ad elevate temperature, si decompone nelle sue componenti elementari (ovvero acido aspartico, fenilalanina e metanolo) perdendo completamente il suo potere dolcificante (che è circa 200 volte più intenso di quello del saccarosio.

Delle tre componenti, il metanolo è quello che può fare più paura. Infatti, il metanolo provoca mal di testa e vertigini, può portare a crampi, nausea, vomito e cecità oltre che alla morte quando assunto in quantità superiori a circa 0.1 g/kg. Tradotto in altre parole, se un individuo dal peso medio di 80 kg assume circa 8 g di metanolo in un giorno, può morire. Se, per sua fortuna, non muore, può tuttavia rimanere menomato per effetto di gravi danni neurologici permanenti (scheda di sicurezza del metanolo).

Alla luce di quanto scritto, mi potreste chiedere: “ma allora già solo per la formazione del metanolo, l’aspartame deve essere considerato pericoloso. Perché ci dici che non dobbiamo preoccuparci?”.

Come ho appena scritto, perché il metanolo prodotto dalla degradazione dell’aspartame possa dare gravi danni neurologici e finanche la morte, è necessario superare una certa soglia limite che è, mediamente, intorno agli 0.1 g/kg.

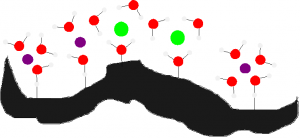

La Figura 3 mostra la composizione chimica di un dolcificante comprato in una nota catena di supermercati. La confezione contiene 200 pillolette dal peso complessivo di 8.4 g. Ogni pilloletta pesa, quindi, 0.042 g. Il 43% di tale peso è dovuto all’aspartame. Questo vuol dire che ogni pilloletta contiene 0.019 g di aspartame. Alla luce della reazione riportata in Figura 2, la quantità di metanolo ottenuta per decomposizione di 0.019 g di aspartame è pari a 2.0 mg, ovvero una quantità circa 4000 volte più piccola di quella che può provocare danni permanenti o uccidere un individuo dal peso medio di 80 kg. Insomma, per avere problemi dovuti alla formazione di metanolo, un individuo del peso di 80 kg deve usare almeno 4000 pillolette di quelle descritte in Figura 3; si tratta, cioè di 20 scatolette al giorno. Un po’ troppo, non trovate? Conoscete qualcuno che mangia pillolette di dolcificante come fossero caramelle o prende tanti di quei caffé da arrivare a far uso di un tale ammontare di aspartame? Io, personalmente, no. Peraltro se un individuo prende tanti caffè da far uso di oltre 4000 pillolette di aspartame, rischia seri problemi di salute non solo a causa del dolcificante, ma anche a causa del numero spaventoso di caffè giornalieri.

E le altre due componenti che si formano per degradazione dell’aspartame hanno qualche conseguenza sulla salute? In realtà, l’unica componente che può avere seri effetti sulla salute umana è proprio la fenilalanina. Infatti, esiste una patologia rara che si chiama iperfenilalaninemia che provoca seri danni neurologici. Questa malattia è genetica e consiste nella incapacità da parte dell’organismo di metabolizzare la fenilalanina per la sintesi di un altro amminoacido che si chiama tirosina. Rimando a pagine più dettagliate e specifiche della mia per approfondimenti su questa patologia (per esempio qui). E’ per questo motivo che la dose giornaliera di aspartame consigliata è di circa 40 mg/kg. Un individuo del peso medio di 80 kg può assumere fino a 3.2 g di aspartame al giorno prima di avere problemi di salute legati alla fenilalanina. Ma 3.2 g di aspartame corrispondono a un po’ più di 200 pillolette al giorno di quelle mostrate in Figura 3; si tratta, cioè, di utilizzare una scatoletta al giorno del dolcificante di Figura 3. Insomma, ancora una volta, bisogna assumere aspartame in dosi massicce prima di poter riscontrare un qualche effetto sulla nostra salute.

Aspartame e cancro: cosa c’è di vero?

Come già accennato sopra, di tanto in tanto tornano alla carica informazioni pseudo scientifiche in merito al rapporto assunzione di aspartame ed insorgenza di tumori o altra tipologia di patologia. Per esempio, nel 2005 un gruppo di ricerca Italiano (Soffritti M, Belpoggi F, Esposti DD, Lambertini L. Aspartame induces lymphomas and leukaemias in rats. European Journal of Oncology 2005; 10(2):107–116) ha evidenziato una correlazione tra uso di aspartame ed insorgenza di linfomi e leucemia nei ratti. A seguito di questo studio, la Food and Drug Administration americana (l’equivalente della nostra Agenzia Europea del Farmaco) ha messo sotto la lente di ingrandimento l’uso alimentare dell’aspartame ed ha potuto evidenziare non solo che tale correlazione non esiste su basi meta-analitiche, ma che lo studio citato era anche affetto da limiti metodologici. Se siete curiosi, potete leggere qui le informazioni sull’aspartame, mentre qui le conclusioni della FDA e qui la storia completa sulla canceroginità inesistente di tale dipeptide. Insomma, per non farla tanto lunga, la correlazione tra insorgenza di tumori ed uso di aspartame è solo una leggenda metropolitana. Come ogni sistema chimico destinato all’alimentazione, anche l’aspartame è soggetto a controlli molto stringenti che escludono categoricamente ogni effetto negativo ad esclusione di quelli già evidenziati nel paragrafo precedente.

Aspartame, dieta e diabete

Siamo tutti umani, diciamo la verità. E come esseri umani siamo convinti che se usiamo dei dolcificanti che non forniscono “calorie” al nostro organismo, possiamo permetterci “sgarri” più frequentemente di quanto faremmo se fosse presente il tradizionale saccarosio. Ecco; forse il problema dell’aspartame, come, in effetti, di tutti i dolcificanti, è che ci fanno illudere di poter abusare degli alimenti che li contengono.

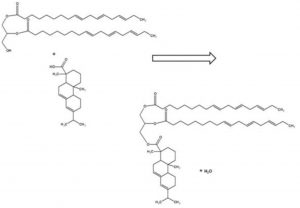

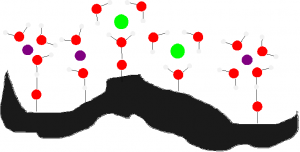

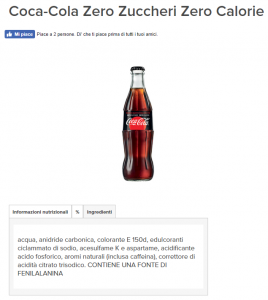

“Bevo la coca cola zero, tanto è senza zuccheri e non fa ingrassare”; quante volte abbiamo pensato una cosa del genere? In effetti la coca cola zero non contiene quello che nel linguaggio comune è indicato come zucchero, ovvero il saccarosio, ma contiene vari dolcificanti tra cui l’aspartame. La Figura 4 mostra la composizione della coca cola zero.

Come si può leggere, oltre ai dolcificanti (del ciclammato di sodio e dell’acesulfame-K parleremo in altro momento), la coca cola zero contiene anidride carbonica, il 4-metilimidazolo (indicato come colorante E 150d), l’acido fosforico, aromi naturali (inclusa caffeina) e, come correttore di acidità, il citrato trisodico.

Un consumo eccessivo di coca cola zero, oltre a comportare assunzione di aspartame in quantità elevate, determina senzazioni di gonfiore ed aerofagia (a causa della presenza di anidride carbonica), carenza di calcio con conseguente possibile osteoporosi negli adulti e rachitismo nei bambini (l’acido fosforico forma sali di calcio insolubili; la dose giornaliera consigliata per i fosfati è di circa 70 mg/kg, ovvero un individuo adulto del peso medio di 80 kg può assumere circa 6 g di fosfato al giorno) e possibile insorgenza di cancro per effetto della presenza del 4-metilimidazolo. Infatti, quest’ultimo, se assunto in quantità superiori a 751 mg/kg/die (ovvero pari a circa 60 g al giorno per un individuo dal peso medio di 80 kg), può portare ad insorgenza di tumori (qui la scheda di sicurezza del 4-metilimidazolo). Insomma, come aveva già stabilito Paracelso nel XIII secolo, è la dose che fa il veleno. Bevete pure la coca cola zero, ma senza abbuffarvi.

E che c’entra il diabete con l’aspartame? Nel 2014 è stato pubblicato su Nature un lavoro dal titolo “Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota” in cui gli autori hanno evidenziato che il consumo eccessivo di dolcificanti di sintesi comporta una alterazione della flora microbica intestinale con conseguenze negative sulla capacità dell’organismo di metabolizzare il glucosio. Per poter ristabilire le condizioni pre-esperimento è necessario far uso di antibiotici in grado di ripristinare le condizioni microbiche di partenza.

Conclusioni

L’aspartame non è pericoloso se assunto in modo equilibrato ed al di sotto delle dosi consigliate. I prodotti della sua degradazione vengono escreti dalle vie urinarie, per cui non ci sono problemi di accumulo. Del resto anche una fetta di sachertorte (Figura 5) è una delizia per il palato e migliora l’umore. Tutto quanto della sachertorte serve al nostro organismo viene metabolizzato, il resto viene escreto. Il consumo eccessivo, oltre che frequente, di intere sachertorte comporta, invece, l’insorgenza del diabete di tipo II con le conseguenze che tutti conosciamo. In altre parole, a distanza di circa cinque secoli, è ancora valida la locuzione “è la dose che fa il veleno”.