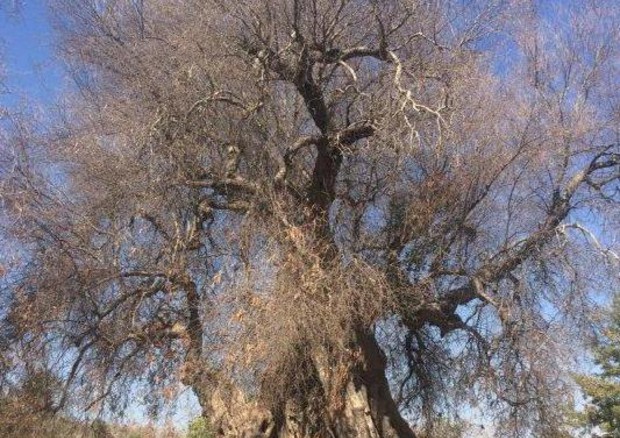

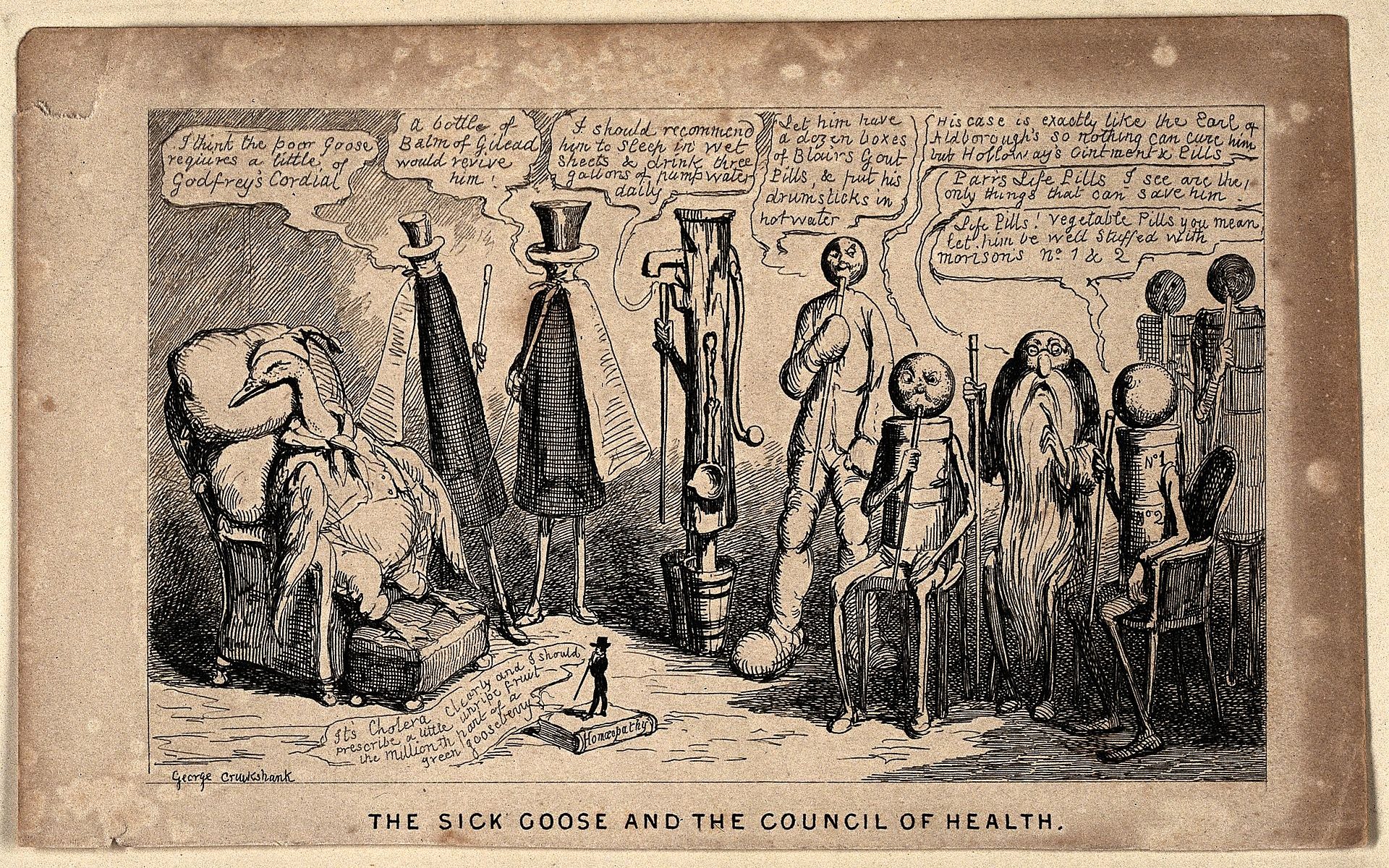

Sulla epidemia di Xylella che imperversa in Puglia è stato scritto di tutto. Uno dei più impegnati nella rilevazione delle bufale che si leggono in giro per la rete su tale epidemia è Enrico Bucci del quale potete leggere ai seguenti link: qui, qui, qui e qui. Naturalmente, però, a fare più rumore sono soprattutto quei pochi che, non essendo del settore e non capendo nulla di scienza, sbraitano di attentati all’eccellenza Italiana, di boicottaggio della produzione olivicola pugliese e chi più ne ha più ne metta. E come al solito a farne le spese è l’intera società.

Eh…sì…intanto grazie all’azione rumorosa di pochi pseudo scienziati che hanno una grande influenza sull’opinione pubblica[1], l’epidemia di Xylella, che si sta propagando sempre più a Nord della Puglia e del nostro paese[2], sta avendo un impatto notevole sull’economia italiana.

Ma non è di economia che voglio scrivere, anche perché non sono un esperto e rischierei di dire delle grosse sciocchezze. Voglio, piuttosto, puntare l’attenzione su un metodo che secondo alcuni sarebbe la panacea che salverà gli olivi e l’olivicoltura italiana dal dramma Xylella. Si tratta di un metodo che prende il nome dal ricercatore che per primo ne ha pubblicato i risultati su Phytopatologia Mediterranea: metodo Scortichini.

La rivista

Phytopatologia Mediterranea è una rivista di fitopatologia della Firenze University Press con un impact factor di 1.974 per il 2018. Si tratta di un’ottima rivista nel settore della scienza delle piante sebbene l’impact factor sembri molto basso. Per capire perché ritengo questa un’ottima rivista, rimando alla lettura delle note generali in fondo a questo articolo.

Il metodo Scortichini

Lo studio in cui si descrive il metodo che dà il titolo a questo paragrafo è reperibile al link seguente: Scortichini et al. (2018) A zinc, copper and citric acid biocomplex shows promise for control of Xylella fastidiosa subsp. pauca in olive trees in Apulia region (southern Italy), Phytopathologia Mediterranea DOI: 10.14601/Phytopathol_Mediterr-21985

Gli autori descrivono la potenzialità di un preparato, indicato come Dentamet®, nel debellare la Xylella fastidiosa subsp. pauca dalle piante infettate.

Come si valuta la validità di un lavoro?

Una delle prime cose che bisogna fare è andare a verificare la validità dell’impianto sperimentale al netto delle tecniche analitiche utilizzate e dei risultati che da esse vengono ottenuti.

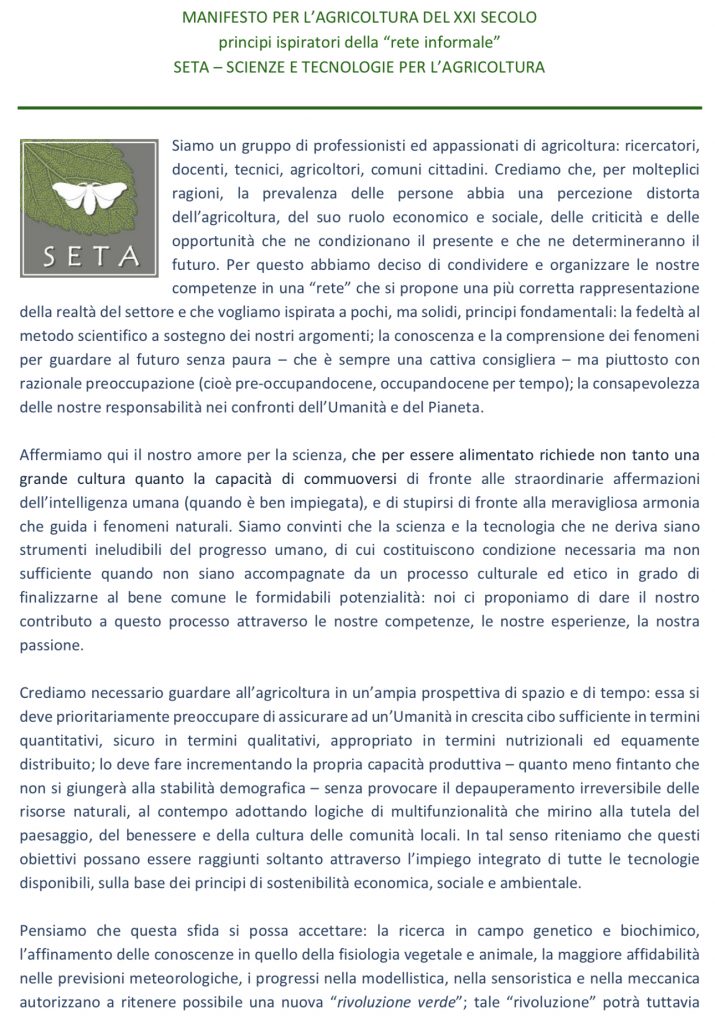

Come indicato nel sito del produttore (qui), il Dentamet® è un concime a base di rame e zinco complessati all’acido citrico. Nello studio summenzionato, tale preparato viene usato in due esperimenti in vitro e due esperimenti in vivo. In entrambi gli esperimenti in vitro è stata valutata la capacità del preparato di inibire la crescita del batterio. Negli esperimenti in vivo, invece, è stata valutata la capacità del rimedio di eliminare il batterio dalle foglie di piante infettate. Bisogna notare che solo quattro foglie sono state usate negli esperimenti in vivo per ogni diluizione del Dentamet®. Infine, gli autori hanno condotto degli esperimenti in campo usando ben quattro piante malate.

Non so…forse il numero quattro è un numero magico per gli autori…

Apparentemente sembra tutto ok. Gli autori fanno prima delle indagini in laboratorio per capire se il rimedio funziona ed infine decidono di andare in campo per valutare l’efficienza del rimedio su piante malate. Il problema è che se in laboratorio gli autori sperimentano l’efficienza del preparato su Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa – come indicato nel rigo 6 della seconda colonna di pagina 3 nel paragrafo intitolato “Preliminary assays for inhibition efficacy of Dentamet® against Xylella fastidiosa” – in campo, la tipologia di batterio è Xylella fastidiosa subsp. pauca – come indicato anche nel titolo del lavoro stesso. Si potrebbe obiettare: “va bene ed allora? Sempre di Xylella si tratta”. Il punto è che gli essere viventi, quali sono i batteri, sono tutti differenti tra di loro e possono reagire differentemente allo stesso trattamento. Un lavoro sperimentale di tipo biologico progettato bene deve prevedere una congruenza tra ciò che si fa in vitro e ciò che viene sperimentato in campo. Se non c’è congruenza, i risultati ottenuti in campo non si possono spiegare con i modelli ottenuti in laboratorio.

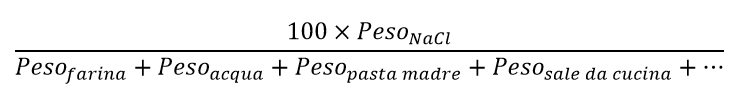

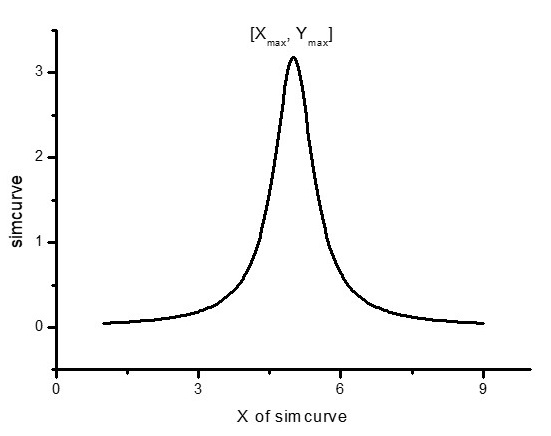

Ma andiamo oltre e guardiamo il numero magico. Gli autori fanno gli esperimenti in vivo, quelli in vitro e quelli in campo su un numero di campioni veramente limitato. In genere, i lavori in ambito biologico che coinvolgono batteri vengono effettuati su un numero enorme di campioni. Questo è necessario per assicurare una significatività statistica che su un numero così piccolo di campioni non è certa. Stiamo parlando di esseri viventi. Come scritto poche righe più sopra, gli esseri viventi possono reagire in modo differente ai trattamenti che ricevono. In particolare si può dire che dato un numero N sufficientemente grande di campioni, il comportamento della media di essi è centrato sul massimo di una curva come quella rappresentata in Figura 1. Tuttavia un certo numero di campioni avrà un comportamento che si discosterà dal valore medio rappresentato dal massimo indicato in Figura 1 sia verso sinistra che verso destra.

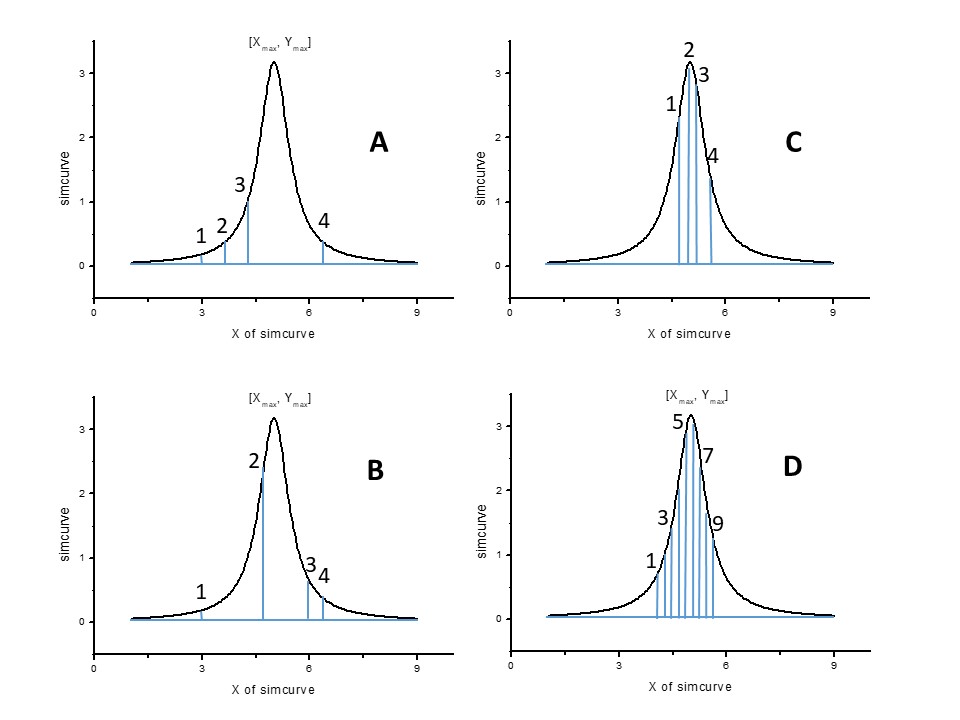

Se selezioniamo un numero statisticamente non significativo di campioni, per esempio quattro – come nel caso del lavoro preso in considerazione, è possibile che vengano selezionati sistemi che si trovano lontano dal comportamento medio come nei casi A e B di Figura 2 oppure che per semplice fortuna si ottengano comportamenti centrati intorno al massimo come in Figura 2C. Al contrario solo il campionamento di un gran numero di sistemi consente di ottenere un valore statisticamente significativo come indicato in Figura 2D. C’è da aggiungere anche che più elevato è il numero di campioni analizzati più è possibile applicare metodi di indagine statistica che solo su quattro punti non possono essere utilizzati.

Conclusioni

Come si vede da tutto quanto scritto fino ad ora, mi sono attenuto solo alla valutazione dei materiali e metodi riportati nel lavoro di Scortichini et al. ed ho centrato la mia attenzione su due cose: la tipologia di batterio su cui gli autori hanno deciso di porre l’attenzione ed il numero statisticamente non significativo di campioni analizzati. Se avessi fatto io la revisione del lavoro citato, lo avrei bocciato solo per questi motivi che peraltro sono stati anche evidenziati dalla European Food Safety Authority (EFSA) in una pubblicazione che si può trovare al seguente link: Effectiveness of in planta control measures for Xylella fastidiosa.

Alcune delle conclusioni dell’EFSA sono:

“This control measure may temporarily reduce disease severity in some situations, but some of these studies are based on a limited sample size and additional data are thus needed to verify their effectiveness in reducing the disease. There is no evidence that this treatment could eliminate X. Fastidiosa in field conditions during a long period of time”.

Sono un reviewer piuttosto severo e tra i parametri che valuto per accettare o meno un lavoro, ci sono sia l’analisi statistica che l’indicazione corretta delle cifre significative nelle tabelle che analizzo. Solo dopo positiva valutazione dei parametri anzidetti, passo alla lettura completa dello studio e certifico la congruenza delle conclusioni con i risultati analitici riportati. Il motivo di questo mio modo di agire è che se io pretendo dai miei studenti la corretta indagine statistica e la corretta indicazione delle cifre significative nei loro rapporti scientifici, pretendo allo stesso modo medesima accuratezza da chi studente non è e svolge un lavoro che richiede rigore scientifico ed onestà intellettuale.

NOTE GENERALI

Impact factor

Il valore dell’impact factor di Phytopatologia Mediterranea sembra un valore basso, non è vero? In realtà, come ho avuto modo di scrivere nel mio libro “Frammenti di chimica”, l’impact factor è un valore numerico che si calcola confrontando il numero di citazioni di tutti gli studi pubblicati in un biennio col numero totale di studi pubblicati nello stesso biennio. Facciamo un esempio concreto perché è più semplice a farsi che a dirsi. Immaginiamo che nel 2018 tutti i lavori pubblicati nel 2017 e 2016 nella rivista Tal-dei-Tali siano stati citati 9000 volte. Negli stessi due anni (ovvero 2016 e 2017) il numero totale di lavori pubblicati è stato 13500. Ne viene che l’impact factor è pari a 9000/13500=1.5. Tutte le riviste sono raggruppate assieme per settore scientifico. In altre parole, l’impact factor della rivista Tal-dei-Tali che si occupa, per esempio, di fisiologia vegetale non può essere paragonato a quello della rivista Tizio-Caio che si occupa di chimica dei composti metallorganici. Questo vuol dire che nell’ambito di un dato settore, un impact factor di 1.5 può consentire alla rivista Tal-dei-Tali di essere in alto nella classifica del proprio settore. A questo punto è chiaro che non ha senso parlare di impact factor in senso assoluto ma solo riferito all’ambito disciplinare (ovvero collocazione editoriale) al quale si riferisce la rivista stessa. Nel caso specifico, Phytopatologia Mediterranea è una ottima rivista perché è in alto nella classifica dei settori Agronomy and Crop Science, Horticolture e Plant Science.

Impact factor e qualità della ricerca scientifica

Il valore dell’impact factor e la collocazione editoriale assicurano l’elevata qualità dei lavori pubblicati sulla rivista. Infatti, la citabilità di un lavoro dipende dalla sua qualità, ovvero dalla bontà dell’impianto sperimentale e dalla congruenza dei modelli discussi con i risultati ottenuti. La qualità di un lavoro viene assicurata dal processo di revisione tra pari (la cosiddetta peer review) che a sua volta dipende da quanto bene lavorano tutti quanti fanno parte dell’editorial board della rivista stessa ed i reviewers. Questi ultimi sono i professionisti chiamati a giudicare lo studio inviato per la pubblicazione. Da quanto appena scritto ne viene che impact factor e collocazione editoriale sono condizione necessaria ma non sufficiente ad assicurare la qualità di uno studio pubblicato. Infatti, un qualsiasi intoppo nel processo di revisione tra pari come per esempio la distrazione dei revisori, la loro inesperienza o anche la loro non specificità per l’argomento trattato possono portare alla pubblicazione di studi fallati o con conclusioni parziali ed errate. Più bassa è la qualità della rivista, più elevata è la probabilità di immettere nella letteratura scientifica studi di bassa qualità.

ALTRE NOTE

[1] Sul modo con cui l’opinione pubblica può essere manipolata ci sono trattati di ogni tipo e non è questo il posto adatto per discuterne. Si rimanda alla lettura di saggi specifici come “Propaganda. L’arte di manipolare l’opinione pubblica (La mala parte)” di Edward L. Bernays oppure “Il grande inganno di internet. False notizie e veri complotti. Come difendersi?” di David Puente

[2] Per avere un’idea dei danni che sta provocando l’epidemia di Xylilella basta leggere tutto il reportage apparso sulla rivista divulgativa Le Scienze: http://www.lescienze.it/topics/news/emergenza_xylella-3060239/