Oggi è Natale e sono felice di poter fare gli auguri di buone feste a tutti i miei lettori. La divulgazione, però, non si ferma. Da quando ho pubblicato i miei articoli sul biologico e la biodinamica (li potete leggere qui, qui, qui e qui) e, assieme ad Enrico Bucci, le 7 domande ai firmatari della lettera sulla libertà della scienza (qui) a cui non abbiamo mai ricevuto risposta, ho ricevuto tutta una serie di attacchi ad personam che cercavano di screditare la mia serietà scientifica invece di entrare direttamente nel merito delle questioni che ponevo. Ne volete qualche esempio?

Un certo Gary Ricupero (nome falso, ovviamente, come falso è l’indirizzo e-mail, da cui manda il messaggio, che si rifà al noto attore Gary Cooper) scrive in risposta al post in cui invito a leggere la lettera della Professoressa Cattaneo in merito all’agricoltura biologica le seguenti parole:

>Intanto mi mangio una bella insalata biodinamica e mi prendo un bel farmaco omeopatico contro l’influenza come faccio con successo da 20 anni, alla faccia di Conte<

Un tale che si firma chepalle (anche lui scrive da un indirizzo e-mail falso) scrive in risposta alle 7 domande:

>“…mi sembra, quindi, fuor di dubbio che per poter essere certificati occorre usare pratiche magiche.. “, che coglionate che spara. Perché invece non si occupa di provette e di chimica anziché invadere campi che non le competono e che non può comprendere? Perché non se ne resta a cuccia un po’?<

Come vi dicevo questi sono solo alcuni esempi di persone che io catalogo tra le frotte di imbecilli di echiana memoria e che evidentemente non devono vivere molto bene se sentono la necessità di nascondersi dietro nomi falsi per scrivere idiozie (e forse neanche sanno che quando scrivono nel blog appare l’indirizzo IP del computer che usano, per cui sarebbe anche facile raggiungere le loro vere identità se uno ne avesse voglia e tempo).

Uno che sente il bisogno di scrivere che continuerà a mangiare prodotti da agricoltura biodinamica e ad usare rimedi omeopatici come se a me importasse qualcosa, deve essere veramente un idiota. Uno che dice ad un docente di chimica agraria che l’agricoltura biodinamica non gli compete, deve essere uno che, se è laureato, deve aver seguito un percorso didattico in cui non ci deve essere stato molto spazio per la razionalità.

Come ho sempre detto, il mio scopo col blog e la pagina Facebook non è quello di convincere nessuno. Ognuno è libero di fare tutte le scelte alimentari che vuole. Quello che mi importa, invece, è che queste scelte vengano fatte consapevolmente non sulla base di pseudo-scienza.

La biodinamica secondo l’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie

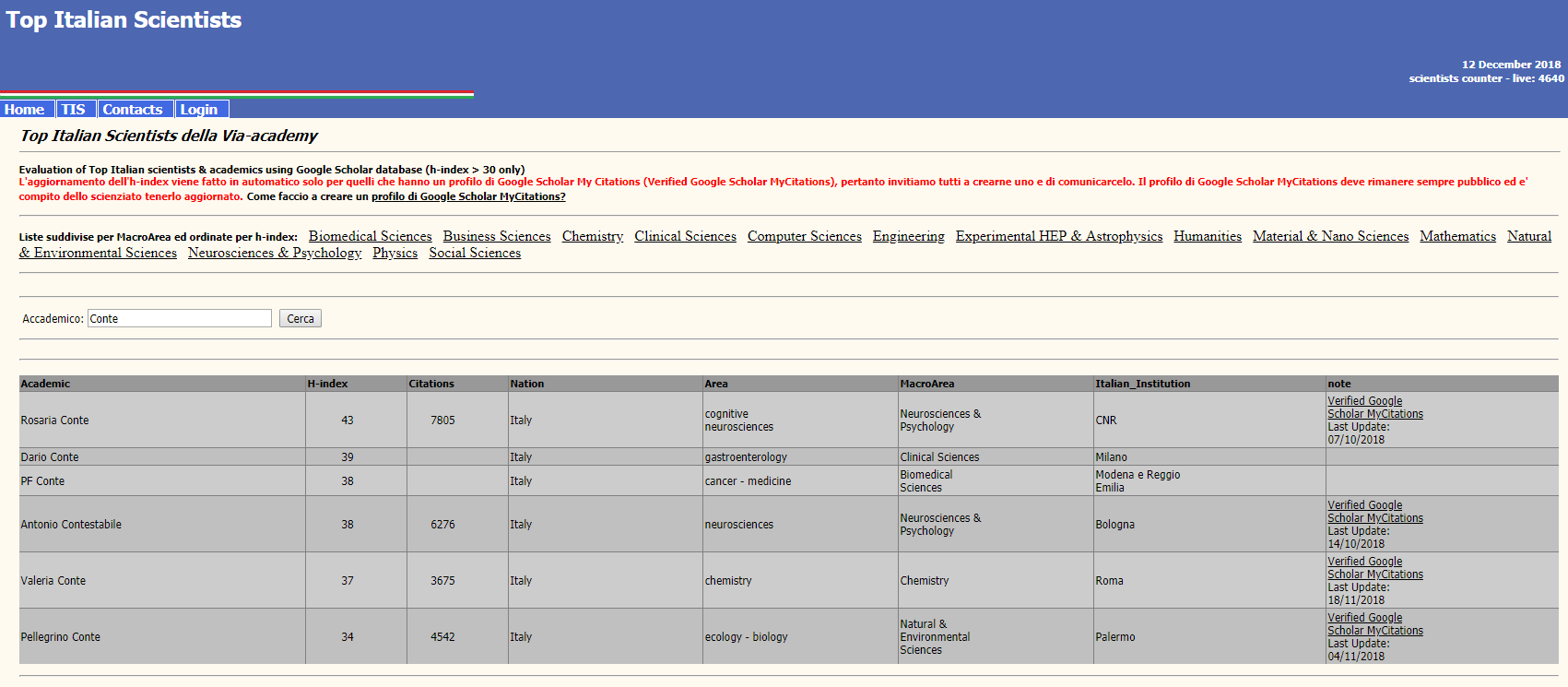

Perché sto scrivendo questo post? Certamente non per informarvi sui retroscena di quanto scrivo ma per farvi conoscere il documento ufficiale in merito all’agricoltura biologica stilato dalla Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie (AISSA), l’unica associazione scientifica di area agraria accreditata presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR). Si tratta di una associazione che riunisce tutte le società che a diverso titolo si occupano di agraria, incluse la Società Italiana di Chimica Agraria (SICA) di cui sono membro e la Società Italiana di Scienze del Suolo (SISS) di cui, dal primo Gennaio 2019, sarò componente della IV Divisione “Ruolo Ambientale e Sociale del Suolo”.

Il documento a cui faccio riferimento lo potete trovare a questo link oppure cliccando sulla figura qui sotto.

Scrive l’AISSA:

>La comunità scientifica nazionale che si occupa di agricoltura, attraverso l’Associazione Italiana delle Società Scientifiche Agrarie (AISSA), ritiene che per favorire la conoscenza di un’agricoltura di qualità, per la tutela del territorio, il rispetto dell’ambiente e per un consumo consapevole sia necessario fare chiarezza su questi temi, per contribuire ad una corretta divulgazione scientifica e per far progredire le conoscenze, affinché l’intera società civile ne tragga giovamento, recuperando un po’ di quella consapevolezza del valore della terra e del settore primario andata perduta negli ultimi decenni. Il nostro dovere civico di agire per una corretta divulgazione scientifica e per il trasferimento tecnologico impone anche una precisazione relativa alla distinzione tra tecniche agronomiche basate su risultati sperimentali o su deduzioni di principi scientifici, che fanno parte del patrimonio dei produttori biologici e le pratiche esoteriche che caratterizzano il metodo produttivo “biodinamico”. Queste ultime, sebbene suggestive, non hanno trovato ad oggi fondamento scientifico.<

Ho volutamente evidenziato in grassetto e sottolineato l’ultima parte del paragrafo. L’agricoltura biodinamica si basa su pratiche “magiche” che non hanno alcun fondamento scientifico.

Badate bene, sebbene io ne abbia scritto in passato e continuerò a riportarlo, quanto indicato nel documento di cui ho messo il link è stato scritto dall’Associazione delle Società che si occupano di Agraria. Questo significa che la comunità scientifica che si occupa a qualsiasi titolo di agraria è unanime. Non ci sono divisioni o controversie. Quando i biodinamici insistono nel dire che anche la comunità scientifica è divisa in merito alla pratica biodinamica, stanno affermando il falso e la prova è proprio nel documento che avete appena letto. Certo, ci può essere qualche pseudo-scienziato nella comunità di coloro che si occupano di agraria, ma – appunto – si tratta di qualche poveraccio che probabilmente vuole avere visibilità.

Aspetto ora che le frotte di imbecilli scrivano che i componenti della AISSA debbano dedicarsi a campi di cui sono competenti. Sono sicuro che qualche imbecille affetto dalla sindrome di Dunning-Kruger lo possa veramente pensare e verosimilmente scrivere da qualche parte.

L’AISSA e l’agricoltura biologica

Nello stesso documento l’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie evidenzia tutti i limiti dell’agricoltura biologica: 1. minore produttività che implica prezzi più alti e uso di una maggiore quantità di suolo per produrre lo stesso ammontare di alimenti (la riduzione della produttività agricola comporterebbe di concerto maggiori importazioni con impatto notevole sull’economia nazionale); 2. “biologico” non è sinonimo di sostenibilità dal momento che, per esempio, si può verificare un accumulo pericoloso di metalli tossici, come il rame, nei suoli sottoposti a certe particolari coltivazioni come i vigneti; 3. le pratiche biologiche possono essere utili in alcuni settori, ma non in altri come, per esempio, la coltivazione dei cereali che sono prodotti che, se non adeguatamente protetti da attacchi di funghi e batteri, sono assolutamente inutilizzabili per l’alimentazione umana a causa della presenza di micotossine.

In altre parole, l’AISSA auspica una maggiore attenzione per la ricerca scientifica che deve aiutare a superare i problemi anzidetti. In particolare,

>anche l’agricoltura biologica dovrà […] utilizzare al meglio le potenzialità che il miglioramento genetico sta offrendo, senza rifiuti preconcetti, e impiegare genotipi di varietà vegetali e razze animali più produttivi, rustici, resistenti e resilienti.<

Fate attenzione a quanto evidenziato in grassetto e sottolineato: l’AISSA non è contro gli OGM in agricoltura e non esiste alcuna controversia nel mondo scientifico in merito alla pericolosità degli OGM. Del resto che i lavori che descrivono la pericolosità degli OGM siano opinabili lo ha già evidenziato Enrico Bucci in uno dei suoi post (qui).

Conclusioni

Cosa aggiungere? Niente oltre che la coesistenza di attività agricole differenti sia possibile ed auspicabile dopo aver valutato opportunamente il rapporto costi/benefici di ognuna di esse. In altre parole, non si può pensare al biologico come alla panacea di ogni male, ma bisogna applicare attività integrate che, in qualche modo, mettano insieme tutti i vantaggi delle varie pratiche agricole (che è quanto auspicato anche dai firmatari della lettera al Parlamento italiano di cui ho parlato qui).

Fonte dell’immagine di copertina (qui)